Image

作品制作の理念

⽚桐宏典

ふだん、私は設置場所があらかじめ決められた彫刻の制作依頼を受けて、その場所にふさわしい意図と形を持った作品、モニュメント制作が活動の中心です。著名人の銅像から抽象的でモダンなシンボル・モニュメントや、広場全体を作品とする環境アート的なものにいたるまで。

そこでは、地域の特性やその土地の歴史からくみ取れる題材を、どのような主体性とアイデンティティをもって、いま私たちが生きている現代という時代を反映した表現ができるかを、モニュメントの依頼者たる地域住人や時には他の分野の専門家の協力を得ながら、時間をかけてアイディアを煮詰めていって作品が出来上がっていきます。彫刻芸術が人間精神の代弁者として、「永劫不変の美」を堅牢な素材の中に閉じこめることで人間礼賛を高らかに謳うものです。

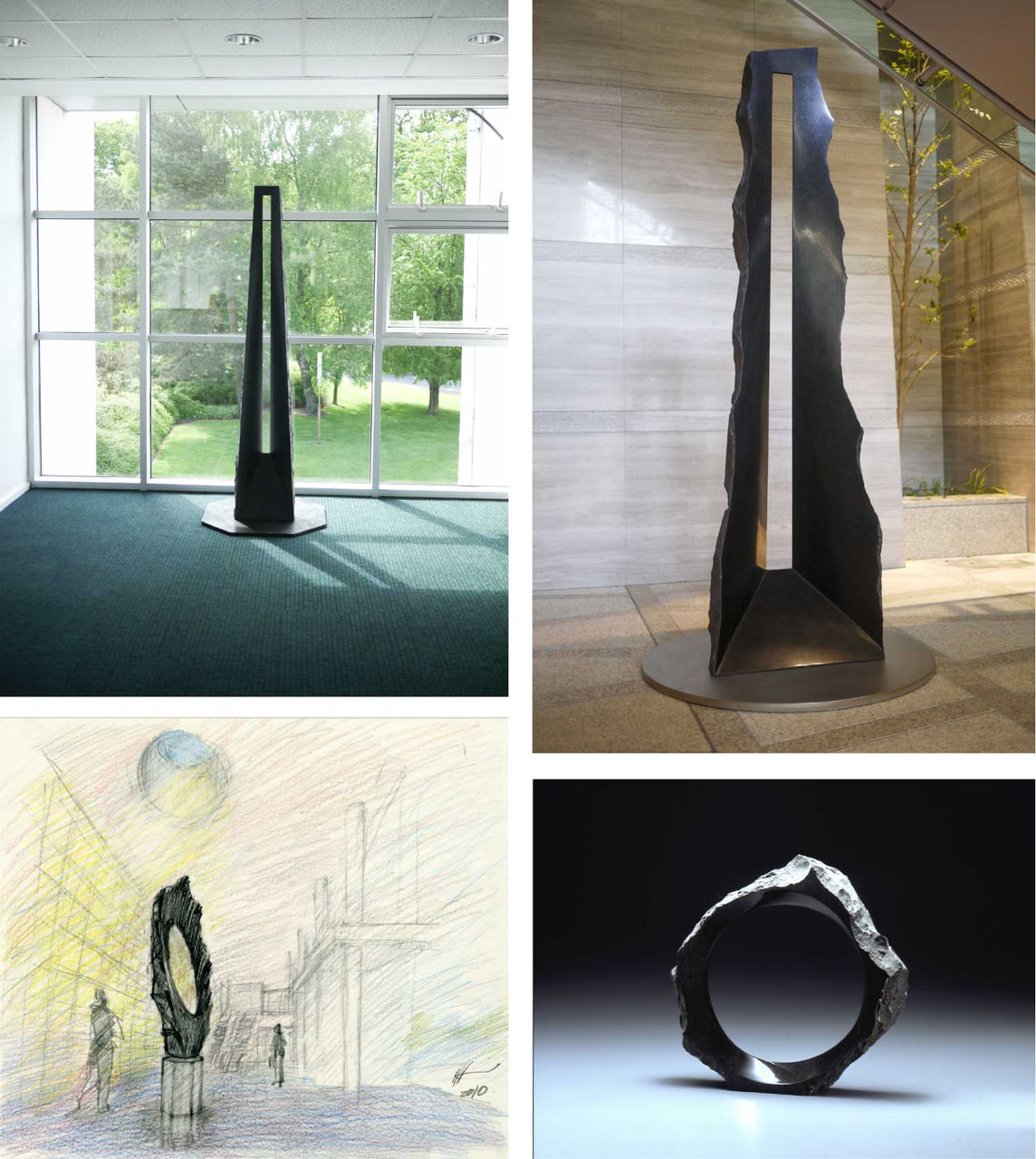

また、私の作品は人間の基本的な想像力と感性を、余計な先入観なしに刺激するためにシンプルな抽象的形体を基本にします。私の作品のメイン・テーマである、空間を鋭く斬りとったような「窓」など、内景と外景、外界と内面といった二分される空間、ナチュラルな石のかたちをコントラストとして際立たせるために鋭利に、かつシンプルに内側を切り抜いたのです。それによって素材としての石の質感を最大限に表現に組み込んでいます。

石の中でも特に堅牢な黑御影石や玄武岩などの荒々しい割れ肌と、それと対照的に精密に研磨された緩やかな曲面を内包する直線的構成とのコントラスト。見る者の想像力をかき立て、時間と空間を越えた風景がそこに出現します。それは過去の遠い思い出であったり、未来に向けて夢見るイメージかもしれない、この作品は自分たちの身体と五感を通じた想像力で自由自在に世界を見ることを提案しています。

作品コンセプトについて

1.「21.march.1985」と「Nostalgia」

大学卒業後、誘いを受けたオーストリアのマティアス・ヒッツの運営するリンダブルン国際彫刻シンポジウムに参加して、アシスタント・ディレクターとして働きました。この時期、オーストリアを中心にヨーロッパ各地で、数多くの国際彫刻シンポジウム運動の実験的公共芸術プロジェクトに参加していたのですが、ヨーロッパでのプロジェクトがない冬期間を主にスコットランドの田舎町、ラムスデンにあるスカルプチャーワークショップを拠点に新たなアイディアの展開、作品制作活動を行いました。

1984年にスコットランドのスカルプチャートラストから、彼らの持っている彫刻公園に作品をつくってくれないかと依頼を受けたので、そのために制作したのが、「1985.march.21」です。しかし、この作品はまず「Scottish Sculpture Open」という展覧会に出品され、この展覧会はイングランドのシェーフィールドからエディンバラを数年かけて巡回し、結局、彫刻公園には⼊らずじまいで、現在、スターリング⼤學の池のほとりに⽴っています。

この作品のアイディアのきっかけは、同じワークショップで制作していたアイルランドの⼥の⼦とビールを飲みながら話をしていたときに、ロンドンで開催されていた⼤規模な彫刻展、「Brithish SculptureShow」で彼⼥が印象に残ったと語った作品からヒントを得たものです。シンプルに⾃然⽯を割ってくっつけた作品というアイディアを私なりに形にしたものです。私はこの展覧会をあとで⾒ることになるのだが、そのとき彼⼥我話していた作品を初めて⾒た際に想像していた形とは全く別物で、がっかりしましたが、同時にほっとしたのを覚えています。

「Nostalgia」は私が「JAPAN2001」フェスティバルのプロジェクトの⼀環でスコティッシュスカルプチャーワークショップにレジデンスしたときに制作したものです。これは⽂字通り、以前通い慣れたワークショップに久しぶりに戻って、昔の作家仲間と親交を温めた懐かしい感情を、割った⽯を組み⽴て直す、という⾏為にオーバーラップさせたものです。この作品はアバディーンのピーコック・アート・センターで展⽰された後、何カ所かを巡回して、これも現在、スターリング大学に展⽰しています。

2.「Stremline」シリーズ

スコットランドのグラスゴーから⼀時間、⻄海岸にヘレンズバラという街に、チャールズ・レニー・マッキントッシュの傑作のひとつと謳われるヒルハウスという建築があります。ケイトと私は2009年そこで展覧会をする貴重な機会を得ました。そこで私は彼が⽇本⽂化を作品に取り⼊れようとしたのと同様に、マッキントッシュの活躍した時代を考察しました。当時、1900年代はストリームライン(流線型)がデザインの主流でした。私は流線型デザインの考え⽅と⽇本⽂化、特に浮世絵の線のシンプルさ、流暢さを組み合わせ⽣まれたのが「Streamline」シリーズです。BIJINシリーズは浮世絵の美⼈画をテーマにしたものです。

また、2001年にレバノンでのシンポジウムにケイトと⼆⼈で参加したあと、エジプトのカイロにケイトの友⼈を訪ねました。その際にもちろんピラミッドなどの遺構を⾒て回ったのですが、特に⼼に残ったのが、ギザのピラミッドで発⾒されたばかりの「太陽の⾈」でした。この6000年前の奇跡的なアーティファクトを⽬の当たりにした感動が、この⾈シリーズの発想の源です。

エジプトにおける⾈は、他の国の実⽤的な、⼀般的なものとは違って、宗教儀式などに使⽤されるもので、先端を強調したその形は独特でとても幻想的です。現世から来世への旅に使⽤される特殊な乗り物、という位置づけであったと思います。

私⾃⾝、気仙沼という港町で少年時代を過ごし海や⾈に慣れ親しんだ経験から、陸地を離れて⼤海原に向かう、現実世界を離れて夢を追う、そのための道具としての⾈はとても魅⼒的でした。

この作品は「Streamline」(流線型)と名付けています。この⾵を切る流れるようなラインは、1920年代から盛んになった流線型デザインとも⼤きく関係しています。この流線型デザイン運動のエッセンスは産業⾰命以降、世界が近代社会の完成を⽬指して、より⼀層の加速感を与える道具として、デザイン的に表現したものです。モダニズムの原初的ロマンが強く感じられます。古い慣習から解き放たれて、⽴ちはだかる困難を軽々と排除し、新しい⾃由な世界を颯爽と滑⾛するイメージです。新天地,新境地を求める、⼈⽣の夢を追いかけるロマンと爽やかな緊張感をこの形を通じて表現したいと思っています。

また一方で、このデザイン運動の時代背景の持つ意味も今の我々には重要です。こういった湧き上がるモダニズムと加速感、高揚感は後の経済大恐慌、世界大戦という悲劇を予兆させるものとなっていくからです。現代における経済の躍進と精神的高揚感は、新たなリセットの時代の到来を避けて通れないものかもしれないからです。このデザイン運動が後のアンバランスを暗示するものでもあると考えます。人間の精神と社会が大きなサイクルを描きながら変遷していくものならば、視覚芸術はその先鋒として現在の時代的表現とともに来るべき時代をも予見する可能性を持っています。

3.「覚醒する⾵景」、「Eclipse」

「窓」は現在の⾵景を⼀枚の絵のように切り取って、新鮮な⽬で⾒せてくれると同時に、新しい遠い世界への憧憬の念であり、また同時に⾃分⾃⾝を映す「鏡」でもあります。そこで懐かしい⾵景や憧れの⾵景などが想起されるのです。

この作品には押しつけがましいイメージはありまません。⾃分と向き合うこと、⾃分の気持ちをまとめること、そのために、荒々しい⾃然の割れ肌を持つ外形に対しシンプルでシャープに切り抜かれた「窓」が強烈な視覚的コントラストを⽣み出し、⼒強さと同時に優しさを併せ持つ形は、向き合う⼈間の静謐なる⼼の平安を表現しています。

4.「眠る⼼臓」

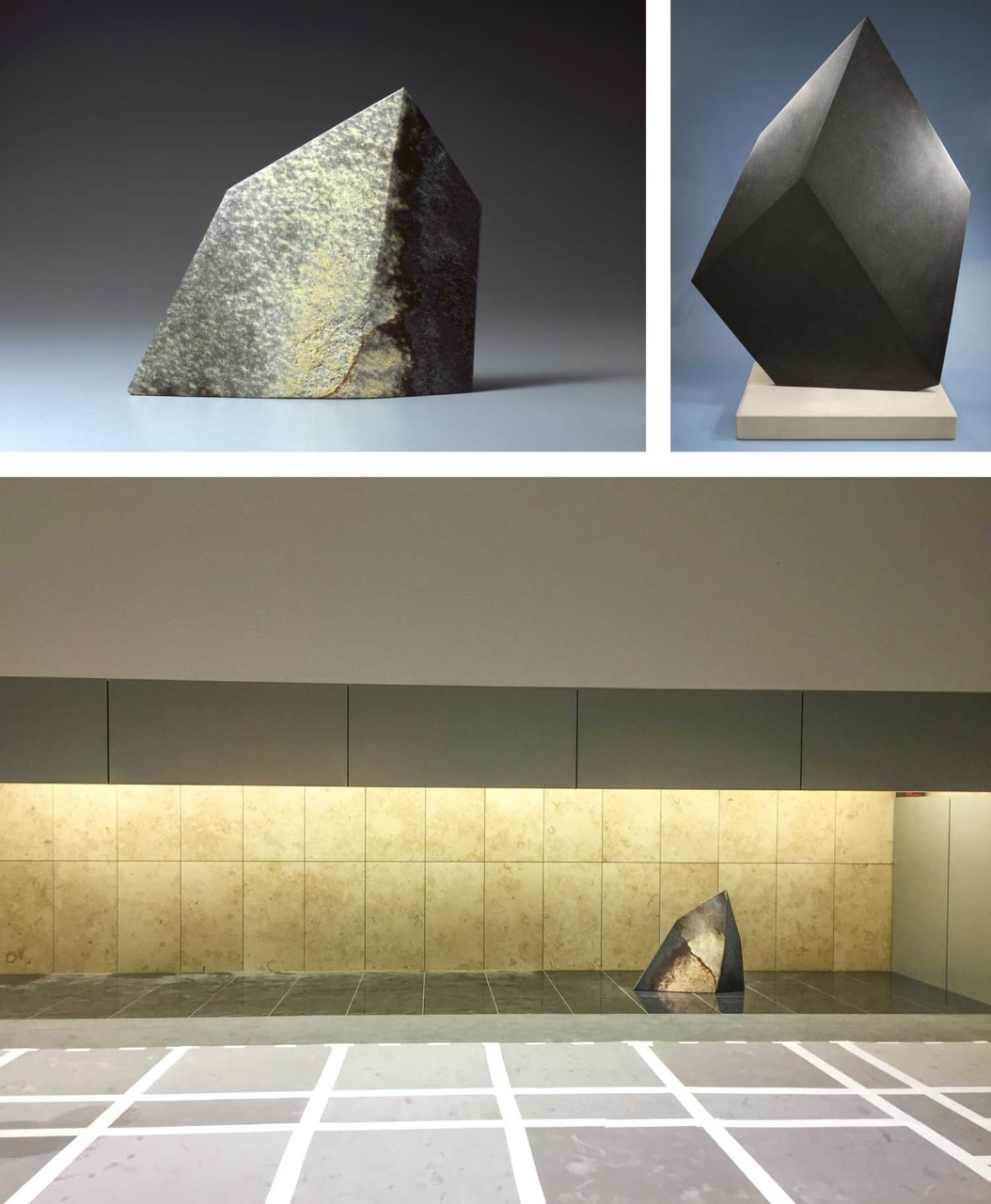

⽴⽅体に⾒えるが、実際はナイフエッジのように薄く研ぎ上げられ厚みはありません。そこに⽯の素材としてのテクスチャーと⾊彩を組み合わせたものです。ゆがんだパースペクティブで⾒る⼈に錯覚を与え、あたかも巨⼤な建築物や構造物が突然⽬の前に広がるという、改めて空間認識の⾯⽩さを表現した作品です。

パースペクティブ(遠近法)は美術における核心的な課題の一つです。近いものは大きく遠いものは小さい、当たり前のことですが。それが宗教画の場合は、明確にそこに描かれる人間の地位の優劣と順位が決定づけられます。ルネッサンスにおける写実主義は見えるままを描くことで、人間の属性を排除し解放して、純粋な人間精神の美を高らかに謳っています。古い日本の絵画では、室内が大きくなるというパースペクティブの逆転が起きています。そのつじつま合わせに雲を描いて誤魔化しています。人間が人間の目を通し、脳で判断して世界を見る限り写実主義は永遠に絶対ではありません。パースペクティブは世界の描き方であるとともに世界をどう見るかなのです。

5.石という素材について

僕はロダンに憧れていた。西武美術館で「ロダン展ー没後60年代表作のすべて」(1976)を観て以来、高校で美術部にいた僕は盛んに粘土をいじくり首や胸像を作っていたのだが、宮城教育大学美術科に当時の学年でただ一人彫刻で入学した僕は、入学式が終わってまもなく、土屋瑞穂教授に誘われて彼の抽象ステンレス作品制作の手伝いにかり出され、授業の後、夜の更けるまで夢中で作業を手伝った。当時はポップやキネティックアート、ハプニング、アースワーク全盛で世界的に美術がイズムからアートに移行する時期だったこともあり、ステンレスの作業を楽しみつつも、僕は最新技術とイメージの組合せを求めて、ちょうどうちの大学の隣にあった東北大学工学部から資料をかき集めホログラム作品などを試みていた。

そんな僕が石と出会ったのは、大学一年の夏、石彫集中講義で、それまでまともに石を彫ったこともない僕らは、前日その準備にアトリエに集まり、まず錆びかけたホコリだらけのフイゴと鉄ノミを研究室の棚の奥から引っ張り出してきて、キャンプ気分でコークスに火をつけ、ノミの形直しと焼入をするのだが、生まれて初めての鍛冶仕事で飛び散る火花に腰も引けて、いくらやってもまともなものはひとつも出来ない。そこに講師である赤ら顔の酒臭い横沢英一氏がふらっと現れ、僕らの手から道具を取り上げ、こうやるのだ、と見事なハンマーさばきであっという間にノミを仕上げていく様に感動と畏怖の念を抱いたものだ。石を彫るのは若い僕らには重労働であるだけ誇りと充実感が満ちあふれていた。

それからは横沢氏の紹介で諏訪湖(1978)、萩(1981)で開催された彫刻シンポジウムに参加し、さらに大学卒業後、オーストリアのリンダブルン国際彫刻シンポジウム(1967〜、マティアス・ヒッツ主宰)でアシスタント・オルガナイザーとして手伝いながらヨーロッパ各地のシンポジウムやスコットランドのワークショップでの制作に明け暮れて10年ほど過ごした。当時、リンダブルンではランドスケープデザインと彫刻家チームの協働制作をテーマにしたシンポジウムが行われており、ヴァカンス気分で参加できる他のシンポジウムとは明確に一線を画していた。遊具やベンチ、ペイブメント作品が多かったものの、そこでは激しいディスカッションを通じて新たなパブリック・アートの意味を結果的には試行錯誤していたと思う。エゴの強いヨーロッパの作家達との対話はパブリックスペースでの作品のあり方とプライベート制作の距離を考えるには最適のインキュベーター的環境だった。

現代アートの実験や冒険であっても、石を削った途端にクラシックに分類されてしまう。また、石という耐久素材ゆえに明治期以降続く近代的自我表現を中心とした(ふつうの)彫刻シンポジウムや石彫公園、パブリックモニュメントが続々と安易に生まれたバブル期の日本、芸術理念の脆弱さとモニュメントとしてのコンテクストの希薄さゆえに経済的な行詰りとともにあらかたのプロジェクトは遺跡化している。もはや観光の目玉としての集客力は疑問視され、エンターテイメント性の強いものばかりがもてはやされる。

作品制作において「石でつくる」というのを接頭語にしてしまうと、その作業の達成感や素材的魅力、魔力ゆえに手段が目的化されて作品のコンテクストがおろそかになりがちだと僕は考えている。しかしそれはどんな素材を扱う現代彫刻全般に当てはまることだから、すると彫刻作品の自律性と社会的モニュメント性とは相容れないものになってしまったのだろうか。それとも現代芸術の社会的機能が限定的になってしまったのだろうか。いまこそ「石でつくった」ことよりもアイディアが結果的に「石になった」作品こそがいいんじゃないだろうか。

片桐宏典

(「日本・石の野外彫刻写真集」藤田観龍著、本の泉社2008年刊、寄稿文より)